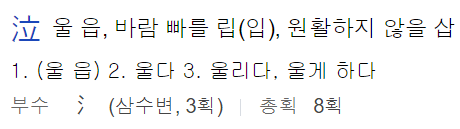

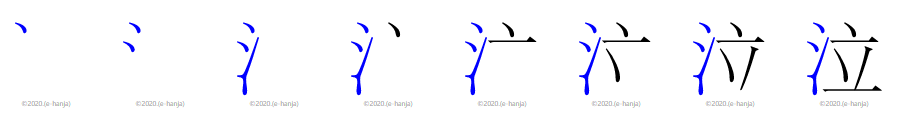

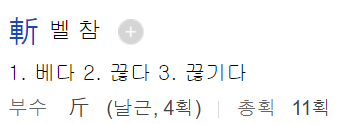

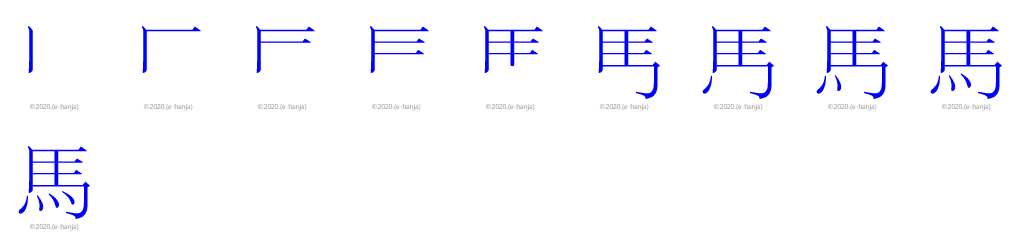

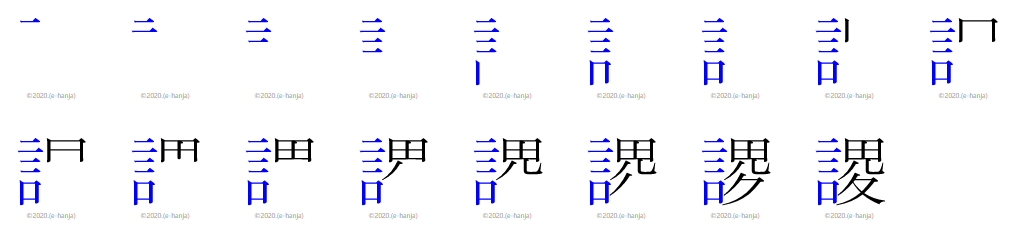

泣斬馬謖 (울 읍, 벨 참, 말 마, 일어날 속)

제1차 북벌(北伐) 때 가정(街亭)의 전투(戰鬪) 책임자(責任者)로 임명(任命)한 마속(馬謖)이 제갈량(諸葛亮)의 지시(指示)를 어기고 자기(自己)의 얕은 생각으로 전투(戰鬪)를 하다 참패(慘敗)를 가져왔다. 마속(馬謖)은 뛰어난 장수(將帥)요, 제갈량(諸葛亮)과는 문경지교(刎頸之交)를 맺은 마량(馬良)의 아우였지만, 제갈량(諸葛亮)은 한중(漢中)으로 돌아오자 눈물을 머금고 마속(馬謖)의 목을 벤 뒤(≒泣斬馬謖) 장병(將兵)들에게 사과를 한 것이다. 장관(長官)이 제갈량(諸葛亮)을 보고 「앞으로 천하(天下)를 평정(平定)하려 하는 이때에 마속(馬謖) 같은 유능(有能)한 인재(人材)를 없앴다는 것은 참으로 아까운 일입니다.」 하고 말하자 제갈량(諸葛亮)이 눈물을 흘리며 「손무(孫武)가 싸워 항상(恒常) 이길 수 있었던 것은 군율(軍律)을 분명(分明)히 했기 때문이다. 이같이 어지러운 세상(世上)에 전쟁(戰爭)을 시작(始作)한 처음부터 군율(軍律)을 무시(無視)하게 되면 어떻게 적(敵)을 평정(平定)할 수 있겠는가?」라고 대답(對答)했다는 것이다.

읍참마속 한자 : 네이버 통합검색 (naver.com)

228년 촉한이 북벌을 위해 위나라를 침략하는데 선봉으로 위연과 오의를 세우는 것이 중론이었지만 제갈량은 마속에게 선봉을 맡기고 장합과 맞서라고 명령한다. 이는 동쪽 가정을 통해서 진격하는 위나라의 군대를 정면에서 막으려는 것이었지만 마속은 제갈량의 명령을 어기고 장합의 군대를 급습하기 위해 산에 숨어서 매복을 하게 된다. 이에 부장인 왕평은 산 밑에서 성을 점거한 다음 위나라와 싸워야 한다고 말하지만 마속은 말을 듣지 않았고 오히려 적군이 더 찾기 어려운 산꼭대기에 병령을 집결시킨다.

여기서 위나라 장수 장합은 촉한의 마속이 산꼭대기에 진을 치고 있다는 사실을 파악하고 산을 내려오지 못하게 주변을 포위한 다음 수로와 보급로를 끊고 장기전에 돌입하게 된다. 전투가 장기전으로 흘러가자 마속의 부대는 식량을 보급 받지 못해서 굶주리게 되었으며 어쩔 수 없이 군사를 끌고 내려왔지만 사기가 떨어진 상태였기 때문에 궤멸하게 되었다.

마속이 가정 전투에서 패배하고 혼자 도망쳐오자 제갈량은 진군을 하려고 해도 거점이 될만한 곳이 없어서 한중으로 후퇴하게 되었으며 제1차 북벌은 실패로 돌아가고 말았다. 평소 마속의 재능을 알아보고 총애하던 제갈량은 가정 전투의 패배를 불러온 마속의 죄를 물었으며 많은 장수와 참모들의 반대에도 친분보다는 군법을 생각해서 참수를 결정했다.

출처 : 삼국지 읍참마속[泣斬馬謖] 뜻과 유래 - 울면서 마속을 참수한 제갈량 (smtmap.com)

'한자 > 고사.어휘' 카테고리의 다른 글

| 더울 서, 불꽃 염, 뭍 육, 찰 냉, 찰 한, 칠 공, 칠 격, 줄 수, 받을 수, 책 편, 치우칠 편, 납짝할 편, 팔 매, 살 매 (0) | 2023.06.08 |

|---|---|

| 傾倒 (기울 경, 넘어질 도) : 기울어 넘어지다. 어떤 일에 마음이 기울어 열중하다, 심취하다 (0) | 2023.04.11 |

| 愚公移山 (어리석을 우, 공변될 공, 옮을 이, 메 산) : 어떤 일이든 끊임없이 노력하면 반드시 이루어짐 (0) | 2023.03.31 |

| 發憤忘食 (필 발, 결낼 분, 잊을 망, 밥 식) : 끼니까지도 잊을 정도로 어떤 일에 열중하여 노력함. (0) | 2023.03.31 |

| 表面 (겉 표, 낯 면) : 바깥 면, 겉모양 (0) | 2023.03.30 |