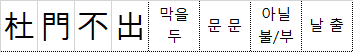

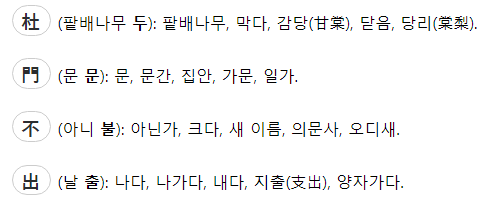

두문불출은 우리나라에서 있었던 일을 바탕으로 만들어진 고사야.

아래 내용을 읽어봐 재미있어.

<두문불출 유래>

[백두대간 에코 트레일ㅣ덕항산 구간 역사] 두문불출을 택한 두문동인 < 백두대간 정맥 지간 < 기사본문 - 월간산 (chosun.com)

[백두대간 에코 트레일ㅣ덕항산 구간 역사] 두문불출을 택한 두문동인 - 월간산

시대가 바뀌었음에도 지조를 지킨 이들이 ‘두문불출杜門不出’이란 고사성어의 기원이다. 고려가 조선으로 바뀌었을 때, 지식인들은 갈등에 빠졌다. 새로운 나라에 참여할 것인가, 절개를 지

san.chosun.com

고려가 조선으로 바뀌었을 때, 지식인들은 갈등에 빠졌다. 새로운 나라에 참여할 것인가, 절개를 지켜 고려의 지식인으로 잔류할 것인가 하는 선택의 기로였다.

대부분 시대의 흐름을 받아들여 조선에 합류했지만, 시대와의 불화, 즉 고려에 대한 지조를 지킨 이들이 있다. 이들은 두문동에 모여 살면서 고려의 지식인으로 남기를 맹세해 출사를 포기하고 은거했는데 이들 숫자가 72명이었다고 한다. 두문동杜門洞은 지금의 경기도 개풍군 광덕면 광덕산 서쪽과 만수산 남쪽에 위치한 곳으로 지금의 북한 개성 땅이다.

두문동인들은 마을의 동·서쪽에 모두 문을 세우고는 빗장을 걸어놓고 밖으로 나가지 않았다 하여 두문불출이 유래한다. 두문동인 중에는 이성계의 간곡한 부탁으로 조선에 출사한 사람도 있다. 그 대표적인 사람이 황희 정승이다. 그러나 황희는 변절한 것이 아니었다. 그의 재주를 아낀 두문동인들이 세상에 남아서 가지고 있는 재능을 쓰라고 권유했고, 그는 거기에 떠밀려 나온 것이었다.

결국 인내의 한계에 이른 이성계는 두문동에 불을 질렀고, 가까스로 살아남은 사람 7명이 흘러들어온 곳이 바로 고한의 두문동이라 한다. 해발 1,000m대 백두대간 첩첩산중은 세상과 왕래를 끊고 은거하기에 안성맞춤이었을 것이다.

이들 중 한 명이 고려의 수도였던 송도 쪽을 바라보며 망국의 한을 시로 지은 것이, 지금의 정선아리랑이다. 정선아리랑이 구슬픈 이유도 여기에 있다. 두문동 7인은 높은 길목인 두문동재에 올라 송도를 바라보며 한스러운 목소리로 ‘눈이 오려나, 비가 오려나 억수장마가 지려나 만수산 검은 구름이 모여든다’하고 읊었을 것이다.

출처 : 월간산(http://san.chosun.com)

'한자 > 사자성어' 카테고리의 다른 글

| 13. 萬古不變(만고불변) : 오랜 세월이 지나도 변하지 않는다는 뜻 (0) | 2023.06.19 |

|---|---|

| 12. 磨斧作針(마부작침) : 도끼를 갈아서 바늘을 만든다는 뜻. 아무리 어려운 일이라도 끊임없이 노력하면 반드시 이룰 수 있음을 이르는 말 (0) | 2023.06.19 |

| 10. 大同小異(대동소이) : 큰 차이가 없어 거의 같다. 작은 부분은 다르지만 큰 의미에서는 같다는 뜻 (0) | 2023.06.12 |

| 9. 大器晩成(대기만성) : 큰 그릇을 만드는 데는 시간이 오래 걸린다. 크게 될 사람은 늦게 이루어짐을 이르는 말. (0) | 2023.06.12 |

| 8. 南柯一夢(남가일몽) : 남쪽 나뭇가지의 꿈. 욕심내서 얻은 것이 나중에는 꿈처럼 허무하게 느껴진다는 뜻 (0) | 2023.06.12 |